Les amitiés particulières (texte intégral) – 2

La deuxième partie du roman de Roger Peyrefitte Les amitiés particulières raconte les vacances de Noël et le deuxième trimestre de Georges de Sarre au collège Saint-Claude, du jeudi 22 décembre au mardi 11 avril.

Georges éprouvait une heureuse surprise à se retrouver chez lui. Il reprenait possession de ce décor qui, de loin, lui était devenu étranger, et il respirait de nouveau le plaisir d’être le fils de la maison. Il n’était plus « Sarcophage » ou « Sardine », surnoms dont on l’affublait quelquefois au collège ; il était Georges de Sarre. Il venait même d’être appelé « Monsieur le comte » par le nouveau domestique. Jamais encore on ne lui avait donné sa qualité. C’est sans doute qu’il avait grandi.

Avant le dîner, il fit le tour du propriétaire. Il avait pris dans ses bras le chat persan, blanc comme une énorme houppe, avec une queue de renard lapon, et qui lui avait cligné de l’œil, daignant le reconnaître. Il songeait à l’enfant qui avait porté l’agneau.

Il fut content de revoir sa chambre. Enfin, une chambre à soi ! Il lui était permis de ne pas regretter le dortoir.

Il fit une gamme à son piano, petit piano de petit roi, où il n’y aurait pas eu assez de place pour jouer avec Lucien.

Le bureau renfermait la chère bibliothèque — la moitié de la première rangée occupée par la Sainte Bible de Ménochius, quinze volumes reliés en maroquin rouge, et, sur cette base solide, encadrée de dictionnaires, les poésies, les romans, les histoires. À côté, la vitrine aux livres anciens, armoriés : c’étaient ceux que l’on n’ouvrait jamais. Georges s’enfonça dans un fauteuil de cuir ; celui-là du moins était confortable, on s’y laissait tomber sans crainte. Au diable les sièges qu’il fallait aborder avec respect, tels que ceux du salon !

Dans cette pièce, Georges fut touché par la douceur de la lumière qui traversait les rideaux. Tout lui parut plein de charme. Les petits personnages de la tapisserie de soie jouaient de la flûte pour l’accueillir. Les portraits l’amusèrent : saint Jean Baptiste enfant levait le doigt, paraissant dire : « C’est moi le plus beau » ; la douairière minaudait avec un singe ; le page avait un air très hors de page. Les collections du médaillier ravivaient à son intention leurs empreintes ternies.

Ses yeux, purifiés par l’austérité de Saint-Claude, découvraient aujourd’hui la magnificence des tapis persans. Il admira la variété de leurs petits dessins, le jeu de leurs couleurs, le serré de leur laine. Sur l’un d’eux, où un bouquet semblait avoir été dispersé, il posa le chat, afin de le regarder se promener à travers les fleurs de son pays.

À la salle à manger, il alluma, par gloire, les deux flambeaux d’argent. Il y avait des pamplemousses dans la corbeille : on n’avait pas oublié ses goûts. C’était dommage que ce fruit ne pût figurer, au collège, dans la caissette aux provisions. Il fallait trop de mise en scène — le sucre en poudre, le kirsch, la glace pilée. Georges croyait avoir oublié toutes ces choses, et il n’était pas fâché de les ravoir.

Il rendit visite à la cuisine, où il apprit qu’en son honneur, il y aurait ce soir un soufflé.

Il fit quelques pas sur la terrasse, puis descendit au jardin et visita la serre.

Dans le garage, sa bicyclette était suspendue à une potence. L’ayant décrochée, il gonfla les pneumatiques, fit sonner le timbre, comme le signal d’un autre bien qu’il recouvrait : la liberté. Il imaginait des randonnées lointaines, où il serait seul, dans le vent. Il regrettait que S… fût, malgré tout, trop loin pour ses moyens ; il aurait aimé y aller ainsi.

Les jours suivants, il rencontra, par-ci par-là, ses anciens camarades du lycée. Ils lui parurent plus dénués d’intérêt que jamais, les uns avec leur folie de cinéma, les autres avec leurs gaudrioles, les sportifs avec leur façon de comprendre le sport. Quant à lui, il n’eut guère l’occasion de montrer comment il comprenait la bicyclette : le mauvais temps de la saison l’en empêchait.

Il écrivit à Lucien une longue lettre. Il lui annonçait que la fameuse Liliane ne viendrait pas : par conséquent, Lucien pourrait venir, sa vertu ne courrait aucun risque. En revanche, Georges ne répondait plus de sa vie : ayant reçu en cadeau de superbes fleurets, et pris des leçons d’escrime, il le défiait déjà à toutes sortes d’assauts, même à pointe démouchetée et fer émoulu. Il lui disait également qu’il avait lu Thaïs et le Cantique des Cantiques, et lui demandait enfin si ses engelures étaient guéries.

Il reçut, bientôt après, cette lettre de Lucien :

Cher Georges,

Je te remercie beaucoup de m’avoir écrit le premier, et de me renouveler ta cordiale invitation. Nos vacances sont malheureusement trop courtes pour que je puisse aller te retrouver. J’ai même juste le temps de répondre : je suis un peu pressé, parce que je fais une série de visites aux crèches des églises (cela rapporte des indulgences). Notre messe de minuit a été très belle : une jeune fille, peut-être aussi belle que ta cousine, a chanté.

Si tu as eu à Noël un attirail d’escrimeur (attention de ne pas t’éborgner toi-même !), j’ai eu, moi, une bicyclette verte. Elle n’est pas de grande marque, comme la vôtre, monsieur, mais elle n’est pas mal : changement de vitesse, porte-bagages nickelé, timbre à deux sons — ding-dong…

Puisque tu me parles de tes lectures, je te dirai ce que je lis : « L’aimable Jésus, traduit de l’espagnol. » C’est très intéressant.

J’y ai trouvé l’image que je t’envoie. Tu y verras une prière « à l’ange gardien d’un enfant absent ». C’est celle que je récite pour toi en ce moment — je la sais par cœur. Récite-la pour moi. Malgré tous mes efforts, j’en ai besoin plus que tu ne penses.

Voici : mon oncle, l’astrologue, prétend qu’il n’aperçoit, dans mon horoscope, aucune indication de ce qu’il appelle du mysticisme. Il assure qu’Uranus et Mars y sont conjoints, ce qui présagerait des choses bien différentes, qu’il se refuse à préciser. Cette idée m’agace, et je ne peux l’avouer qu’à toi, puisqu’elle est ton idée aussi. C’est bête de vouloir croire tout…

Il ajouta en post-scriptum qu’il s’était inscrit dans la « Ligue Maritime et Coloniale », se préparant ainsi à sa carrière de planteur. Les deux amis s’étaient rendus leurs inscriptions.

L’image qu’envoyait Lucien montrait un ange bleu près d’un enfant rose et au dos se lisait cette prière :

Ange gardien de celui que mon cœur vous nomme, veillez avec plus de soin sur lui. Rendez ses pas faciles, ses travaux féconds. Essuyez ses larmes, s’il pleure ; sanctifiez ses joies, s’il en a ; relevez son courage, s’il se sent faible ; ranimez l’espérance, s’il se désole ; la santé, s’il souffre ; la vérité, s’il s’égare ; le repentir, s’il succombe. (Quarante jours d’indulgences.)

Georges restait l’ami de Lucien, mais il lui semblait devenir chaque jour un peu plus l’ami d’un autre, qu’il connaissait à peine, et qui ne le connaissait même pas. Lui aussi, il avait son « enfant absent », qui était à la fois son ange et sa prière. Il pensait souvent au jeune Motier. Comme si c’était se manifester à lui, il voulut se manifester aux gens qui l’entouraient, aux lieux qui le possédaient.

Il avait écrit à Blajan, qui n’avait pas quitté S…, pour lui demander les adresses exactes de Maurice et du père Lauzon. Il aimait à se rappeler que le nom de cette ville avait figuré dans leur première conversation au collège.

Marc, en le renseignant, se montra sensible à son souvenir : une lettre personnelle était autre chose que la lettre collective de la classe, où il n’y avait que deux lignes contresignées par tout le monde. Marc était destiné à être la dupe des intentions de Georges : de même, naguère, il avait cru dicter le choix du père Lauzon en qualité de confesseur, et ce choix n’avait été dicté que par Lucien.

Georges s’empressa d’envoyer ses vœux de nouvel an au père et à Maurice. Il traça, pour la première fois, le nom de Motier. Sans doute, Maurice serait-il surpris de recevoir cette missive, car il n’était pas très lié avec l’expéditeur ; le père également, puisque la rentrée était si proche. Et Georges regrettait qu’en raison de la date tardive, Maurice au moins n’eût pas le loisir de lui répondre. Cette lettre l’aurait intéressé. Peut-être que l’enfant l’aurait lue, comme il lirait peut-être celle que Georges avait écrite.

Le jour de l’an, celui-ci aperçut, dans la vitrine d’une papeterie, une exposition d’images de piété. Il s’arrêta, songeant qu’il y aurait là de quoi rendre à Lucien son cadeau. Ce n’était pas si aisé. Lucien était abondamment pourvu : il avait tous les anges et tous les saints dans ses livres et dans sa boîte. Ceux que l’on voyait ici, sous un aspect plus ou moins différent, étaient les mêmes qu’il avait déjà. Il aurait fallu quelque chose d’original : un ange rare, comme ceux que citent les poètes parnassiens, un bienheureux de fraîche date, ou un de ces saints inconnus qui ne sont jamais sortis du martyrologe.

Des photographies de musée, repoussées par les images édifiantes, garnissaient un coin de la vitrine. Une d’elles, qui représentait le buste d’un jeune dieu, fixa l’attention de Georges : la tête charmante, au regard profond, s’inclinait légèrement sur une épaule, et de longues boucles de cheveux tombaient sur l’autre. Il entra et l’acheta. Elle portait au verso cette légende : « L’amour de Thespies. Musée du Vatican. » Le rapprochement de ces termes parut à Georges symbolique : une radieuse amitié l’attendait à Saint-Claude, comme cet Amour qui s’élevait, apologie du paganisme, près de la demeure même du vicaire du Christ. Il décida de conserver la gravure pour lui, et la mit dans son portefeuille : elle serait la sauvegarde de l’année qui commençait. Il y joindrait, en souvenir, celle de l’ange gardien.

Mardi, 3 janvier : la rentrée. À cause de la neige, il n’aurait pas été agréable d’aller au collège en voiture, et Georges prit le train. Aujourd’hui, c’était lui qui partait et ses parents qui restaient.

Lucien, venant de plus loin, lui avait gardé une place. Son visage rayonnait. Il était impatient d’emmener Georges dans le couloir afin de lui apprendre la nouvelle : André avait écrit, sa lettre était arrivée hier.

« C’est inouï, dit-il : juste le dernier jour ! En un instant, j’ai été transformé. Ma « déconversion » a été aussi rapide que ma conversion. C’était drôle : à mesure que je lisais, je croyais sentir médailles et scapulaires tomber le long de mes jambes. Les indulgences, les chapelets, l’ange gardien, « L’aimable Jésus », tout ça est liquidé. Mon oncle et toi, vous aviez raison.

— Gare ! ce sera mon tour de te convertir.

— Je ne crois pas que nous ayons un grand crédit, ni l’un ni l’autre, en fait de conversions. »

Lucien ne résista pas davantage au plaisir de montrer à Georges la fameuse épître qu’il lui avait apportée.

« Tu n’as pas connu les vers d’André, dit-il, mais tu vas avoir une idée de sa prose. »

Mon cher Lucien,

Je pense que tu seras heureux de recevoir enfin de mes nouvelles, avec mes vœux de bonne année. Tu m’aurais déjà lu, si je n’étais arrivé en vacances fortement grippé. Je ne voulais pas t’écrire avant d’être guéri. Notre amitié ne doit connaître que le beau et l’aimable. Je dis : « notre amitié », parce que je suis certain que l’absurde séparation n’y a rien changé. D’ailleurs, que peut-on changer aux astres, qui nous lient pour toujours ?

Laisse-moi te gronder d’abord de m’avoir fait mettre à la porte, ensuite de ne pas m’avoir écrit. Je te reproche beaucoup plus ton silence que ton étourderie, parce que tu n’as pas fait exprès, évidemment, d’égarer la poésie qui a causé mes malheurs.

Te souviens-tu de ces vers, que j’avais copiés pour toi — et tant soit peu revisés — dans cet auteur malfamé, du début de ce siècle, qui se nomme Fersen ? Peut-être n’as-tu pas même su, en effet, qu’ils avaient compté si terriblement pour moi. J’avais eu l’imprudence de mettre mon nom au bas de ces strophes, mais le tien, par bonheur, ne figurait pas dans la dédicace, et c’est ce qui t’a sauvé.

Tu aurais ri de ma discussion avec le supérieur au sujet du baron de Fersen, dont, malgré mes affirmations, il me niait l’existence, tenant à me faire avouer que le poème était de moi. Pour me confondre, il a même regardé dans ses dictionnaires, où, malheureusement, il y avait tous les Fersens de la création, sauf celui-là.

Du reste, auteur ou copiste, j’étais cuit. Je n’avais plus qu’à jouer la petite scène classique du repentir, avec passage gradué de l’attrition à la contrition, les larmes de la componction brochant sur le tout.

J’avais intérêt à ne pas être trop noirci aux yeux de mes parents et, comme on dit, à enterrer la synagogue avec honneur. C’est ainsi que j’ai été admis, sans difficulté, au lycée de… comme interne. Voilà ce qu’il en coûte d’aimer quelqu’un chez les bons pères. Je crois qu’ils sont jaloux, c’est l’éternelle histoire du « renard ayant la queue coupée ».

Je rêve souvent à nos prochaines grandes vacances. J’espère bien, n’est-ce pas ? que ta famille ira de nouveau à …, comme la mienne. J’évoque souvent aussi l’été dernier, le merveilleux été qui me réchauffe encore loin de toi. Il me semble revivre cette nuit en montagne, où nous avons dormi avec la lune, comme deux Endymions. À vrai dire, c’est toi qui dormais et je te regardais dormir. Le tableau était de nature à inspirer M. de Fersen.

Mais plutôt que d’en faire des poèmes, gardons tous ces souvenirs au plus profond de nous. Là, personne ne peut s’en emparer. Là, personne ne peut empêcher André de rester près de Lucien, et de l’embrasser comme autrefois…

Cette lecture avait charmé Georges. Il avait été satisfait de constater qu’André ne l’impliquait nullement dans l’affaire du poème. Le supérieur n’avait pas dit où ces vers avaient été trouvés. La piste était brouillée ; c’était beaucoup mieux. D’ailleurs, Lucien n’aurait pas eu tellement à se plaindre de Georges, puisque André l’aimait toujours. Et Georges n’avait plus à être jaloux, puisque à son tour, il aimait quelqu’un. C’est principalement à cause de cela que cette lettre lui avait été si agréable ; elle parlait le langage de la tendresse qu’il sentait en lui. Elle correspondait à son propre état.

On venait de quitter la gare de S…, où l’enfant avait dû monter dans le train. Georges avait été tenté de regarder, mais ne bougea pas de son coin. Il était sûr de cette présence par le trouble extraordinaire qui l’avait saisi. À peine écoutait-il les remarques de Lucien, touchant la poésie que celui-ci ne se souvenait pas d’avoir gardée ni perdue, et ses intentions de se débarrasser du service des œuvres pies sur tel ou tel camarade.

Peu à peu, les douces impressions où était Georges firent place à d’autres. Il était effrayé de se découvrir une telle passion ; celle d’André et de Lucien lui semblait, en comparaison, peu de chose. Il n’était plus intimidé par l’enfant, mais par lui-même. Il souhaitait que ce garçon ne fût réellement pas dans le train et ne revînt pas à Saint-Claude. L’idée lui paraissait odieuse, et, en même temps, raisonnable. Il mettait tous ses espoirs dans cette amitié et il aurait voulu qu’elle ne fleurît jamais, comme si elle devait produire des complications plus graves que celles dont Lucien et André avaient souffert.

Pendant qu’on remontait vers Saint-Claude, Maurice vint remercier Georges de sa lettre. Au loin, courait le vrai destinataire de ce message. On le voyait lancer des boules de neige, escalader les talus, faire des glissades sur les ruisseaux gelés, regagner en jouant ce collège où l’attendaient peut-être des épreuves qu’il ne soupçonnait pas.

Ainsi que l’indiquait le règlement, la communauté se réunissait dans l’étude des petits, « pour offrir ses souhaits à M. le Supérieur et à MM. les Professeurs ».

Un élève de philosophie lut un compliment, auquel le supérieur répondit par le commentaire de la devise bénédictine : Ora et labora. Georges avait reconnu, à l’extrémité du quatrième rang, du côté de la cour, l’enfant dont l’image régnait dans son âme. Il ne le voyait que de dos, et, de temps en temps, de profil : il n’en était pas moins ravi.

« La prière ne nuit jamais au travail, disait le supérieur, et c’est pourquoi nous vous faisons prier le plus possible. Le temps que l’on consacre à Dieu n’est jamais perdu. Lorsque saint Raymond Nonnat, encore simple pâtre, était en oraison, un ange veillait sur son troupeau et mettait les loups en fuite. »

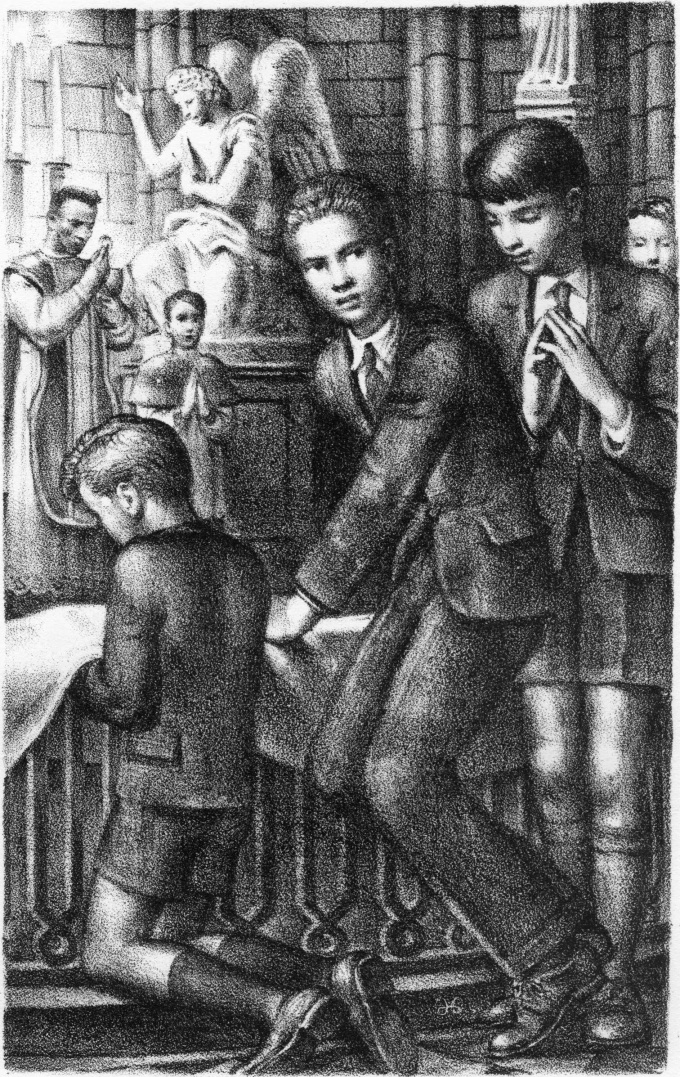

On se rendit au salut. Georges était inquiet à la pensée d’un changement de places chez les petits. Il bénit le ciel, quand l’enfant s’agenouilla au même endroit qu’auparavant.

Les ornements liturgiques étaient blancs, mais le premier salut de l’année n’avait pas à envier à la première messe d’octobre les couleurs de l’amour. Il n’y avait pas seulement, comme à l’ordinaire, la lampe rouge de l’autel ; une crèche avait été dressée dans la nef pendant les vacances et toutes les lampes qui l’éclairaient étaient rouges. Elles rappelaient à Georges un passage du Cantique des Cantiques, qu’il avait noté dans son carnet : « L’amour est fort comme la mort, son ardeur inflexible comme l’enfer, ses lampes sont des lampes de feu et de flammes. » Amour et amitié, n’était-ce pas la même chose ? Les vers de Fersen disaient aussi : « Ami… Amour… » Et le noël qu’entonnait la schola ne chantait que l’amour. Le Saint-Esprit était « esprit d’amour » dans le cantique de l’autre rentrée. Rares avaient été les conférences et les instructions de la retraite qui n’eussent pas fait allusion à l’amour. Georges avait souri alors de ce mot-là, mais il le comprenait aujourd’hui : on ne l’aurait pas prodigué en vain.

Oui, en cette minute, au milieu de ces chants, de ces lumières, de cet encens, il avait aboli ses dernières appréhensions. Il se jurait de conquérir celui que le destin avait mis en sa présence, vivant défi de la beauté.

Le lendemain matin, il fut surpris de ne pas voir à son banc celui en l’honneur de qui il avait particulièrement soigné sa tenue. Il l’aperçut dans la tribune en face, servant la messe au père Lauzon. Cela lui rappela que Maurice avait rempli le même rôle avec ce père, pendant plusieurs semaines avant les vacances. Mais un service de cette durée était exceptionnel. Celui de l’enfant ne serait sans doute que d’un jour, ou tout au plus d’une huitaine : c’étaient les deux cas les plus fréquents.

Au moins, la messe était en rouge (octave des Saints-Innocents). Les promesses d’hier au soir se confirmaient. Mais qu’annonçait, d’autre part, cette fête des Saints-Innocents ? Le jeune acolyte du père Lauzon n’y figurait-il que par ironie, comme Lucien avait figuré au salut de la Saint-Placide ? Il était peut-être encore un innocent, mais il était trop beau pour être un saint.

Les messes privées finissant avant la messe publique, qu’allongeaient les communions, Georges surveillait la tribune. Il voulait que l’enfant descendît bientôt, et il trouvait le père Lauzon d’une longueur insupportable. Ensuite, lorsque celui-ci eut terminé, Georges regrettait que l’enfant ne se dépêchât pas davantage d’éteindre les cierges et de couvrir l’autel. La petite tête passa une dernière fois derrière la balustrade, pendant que le père, dépouillé des habits sacrés, se remettait en oraison. La porte de la tribune s’ouvrit, puis celle du transept, et l’enfant, sur la pointe des pieds, vint rejoindre ses camarades. Il ne se croyait pas dispensé de suivre la messe du supérieur par celle qu’il venait d’entendre ; il lut les dernières prières avec attention. Peu après, le claquoir retentissait — c’était la sortie.

Même scène le lendemain : la comédie de la tribune continuait. Même scène encore, et le jour suivant, et le samedi. Seule, la soirée de la veille avait apporté quelque compensation : c’était le premier vendredi du mois, et, selon l’usage, il y avait salut du saint sacrement. Georges avait eu vingt bonnes minutes pour amuser son appétit.

Il se rassurait d’ailleurs. L’enfant en terminerait sans doute avec la semaine. La messe basse de ce dimanche de l’Épiphanie serait la dernière que celui-ci aurait entendue là-haut. Déjà, en heureux présage, il se trouvait à sa place durant la grand-messe. « Ecce advenit… Il est venu ! » disait le texte. Mais c’est en pure perte que Georges répandit l’or, l’encens et la myrrhe. Il n’obtint pas la grâce d’un regard, avec tous les présents des Rois. Vainement essaya-t-il de se faire remarquer en laissant tomber son livre, puis en se donnant une quinte de toux. Il dut se contenter de ce que l’enfant offrait à la vue de chacun : ses lignes pures, ses attitudes élégantes, ses gestes gracieux, le mouvement de ses lèvres qui priaient.

Il était un peu dépité de tant de zèle pour les choses du ciel. N’importe : comme un héros antique, il se sentait prêt à combattre même les dieux.

Il fut le premier en version grecque. Mais les résultats de sa classe lui importaient beaucoup moins que ceux de la cinquième. Il attendait un nom, qui allait envelopper le réfectoire d’une douceur exquise. Le petit Motier était septième sur vingt-deux. Ce n’était pas mal, après tout.

Aucun succès à vêpres, mais Georges restait confiant. « L’amitié est comme le génie, se disait-il : une longue patience. »

Pendant les solennités d’aujourd’hui, les diacres, les acolytes s’étaient sans cesse interposés, contrecarrant son magnétisme. Aux messes basses de la semaine, rien ne le gênerait. Georges était impatient que ce dimanche finît. Il se donnait huit jours pour obtenir un sourire de cet enfant, et regarda son calendrier afin de vérifier les dates.

Pauvre Lucien ! Il l’aurait échappé belle. Georges avait failli oublier de lui présenter ses vœux de bonne fête. Aujourd’hui, 8 janvier, c’était non seulement le report de l’Épiphanie, mais la Saint-Lucien. À la méditation, ce matin, le supérieur n’avait parlé que des Rois Mages.

Le lendemain, il s’agissait de saint Julien d’Antioche qui, en se rendant au supplice, avait converti le jeune fils de son persécuteur : ce garçon était sorti de l’école pour assister au spectacle et, tout à coup, jetant ses livres et arrachant sa tunique, il courut auprès du martyr et périt avec lui.

Voilà donc sous quels auspices débuterait tout à l’heure une entreprise de séduction en pleine église.

Hé quoi ! la gageure durait encore. L’enfant aidait l’éternel père Lauzon à revêtir les éternels ornements rouges. Georges n’était pas seulement déçu et furieux. Il commençait d’être inquiet : tant d’assiduité n’indiquait-elle pas que l’on se destinait à la prêtrise ? Il voyait dans cette raillerie du sort une répétition de ce qui lui était arrivé au premier trimestre avec Lucien. Des pensées attristantes l’envahirent. Il lui semblait que le bonheur si ardemment souhaité serait insaisissable. Mais non, un tel déni de justice n’était pas permis !

À la première récréation, il demanda à Maurice un renseignement pour la classe de mathématiques qui allait suivre, et, comme si cela le faisait penser au professeur, il ajouta :

« Tu ne sers plus la messe au cher père ?

— Merci bien, répondit Maurice. J’ai passé la main au cher frère.

— Vous vous relayez ?

— Merci encore ! J’ai fait mon mois, à lui de faire le sien. C’est ma mère qui a voulu ça. Elle est très pieuse, naturellement, et il lui plaît que ses deux enfants servent la messe, l’un en janvier, l’autre en décembre : voilà pourquoi nous ouvrons et fermons l’année en disant amen au père Lauzon — il est l’intime de nos parents.

— Parfait ! À votre place, je me méfierais de lui. Vous serez tonsurés avant de vous en être aperçus, comme des fils de rois mérovingiens.

— Sois tranquille, dit Maurice en riant. Nous ne sommes pas fils de roi, mais fils de médecin, et nous avons la tête solide. Tu es bien gentil, d’ailleurs, de t’intéresser à notre sort ; aussi, je te prêterai les vers de Richepin. »

Ces vers, dont Georges avait déjà entendu parler, étaient extraits du recueil : Les Caresses. Ils circulaient entre quelques initiés qui, disait-on, les transcrivaient dans les marges de leurs missels, afin de les apprendre par cœur durant les offices — liberté moins digne du grand siècle que du siècle suivant. Jusqu’à présent, Georges s’était montré peu curieux de ces vers. Il en était resté à ceux de Rostand et de Fersen. Néanmoins, il tenait à ménager l’amour-propre de Maurice et le remercia de son obligeance.

« En classe, ajouta-t-il, je te soufflerai les leçons. »

Chaque matin, pendant la messe, il regardait la tribune, avec un intérêt qui désormais ne s’alarmait plus. Lorsque l’enfant était agenouillé, la balustrade le cachait, mais Georges savait à quels moments il allait le voir debout : à l’évangile, à l’offertoire, à la consécration, de nouveau après la communion, etc.

Ces petits plaisirs quotidiens lui faisaient prendre patience, et la chapelle tenait désormais la place d’honneur dans sa vie. Il avait accueilli comme une récompense le chemin de croix rituel du troisième vendredi, et il aurait voulu un salut du saint sacrement chaque soir, comme il y en avait au temps de la retraite. Maintenant, rien ne lui était plus délectable que les cérémonies du dimanche. La grand-messe, les vêpres, qu’il trouvait jadis si fastidieuses, étaient, à son gré, devenues trop courtes.

Au réfectoire également, ses souhaits avaient changé : il aimait moins le Deo gratias qui permettait cependant de bavarder avec Lucien, et il préférait le calme de la plus ennuyeuse lecture. Mieux que dans le tumulte de la conversation, il se sentait alors plus proche de l’enfant, et, le plus souvent qu’il le pouvait, tournait la tête vers sa table. Là aussi, avant le déjeuner dominical, il entendait une lecture qui le payait de toutes les autres : celle d’un simple nom, dans la liste des compositions de la semaine. C’était le nom qu’il se redisait de temps en temps à lui-même, comme naguère celui des dieux. Lorsque ces deux syllabes désignaient le frère aîné, elles lui paraissaient banales et le laissaient indifférent. Elles lui faisaient battre le cœur et lui semblaient délicieuses, quand elles désignaient le plus jeune. Il regrettait pourtant que, dans cette circonstance, les prénoms ne fussent pas dits avec les noms : il aurait voulu savourer de même celui de l’enfant et n’osait le demander à Maurice. Il se plaisait parfois à s’imaginer que ce prénom fût Georges.

Les places du petit étaient toujours honorables aux compositions, mais Georges détestait ceux qui étaient avant lui. Il jugeait leur primauté misérable, à côté de la sienne. En revanche, il tenait, lui, plus que jamais, à être le premier. Il espérait ainsi graver son propre nom dans l’esprit de cet enfant, le lui rendre même sympathique. Depuis qu’il savait à qui dédier ses succès, il travaillait avec une ardeur nouvelle. En mathématiques, au contraire, il renonça à des efforts superflus et, afin d’avoir, là aussi, des notes encore meilleures, il copia plus fidèlement sur Lucien.

Un projet de dissertation française avait été le suivant : « On vous offre un voyage à l’étranger. Quel pays choisiriez-vous ? Et pour quelle raison ? » Georges avait choisi la Grèce.

En écrivant, il pensait à la mythologie, aux statues antiques, à la monnaie d’Alexandre, et il évoqua même l’image de ce héros. Mais il songeait surtout à l’enfant qui incarnait aujourd’hui la beauté dont les Grecs avaient eu le culte.

La note fut excellente et le Tatou mit cette appréciation : « Vivant, intéressant. Votre enthousiasme est réfléchi. Qu’il reste toujours raisonnable et éclairé. » Après avoir, en somme, critiqué le choix de Lucien comme modèle du « Portrait d’ami », il approuvait le nouvel « enthousiasme ».

Ce fut ainsi que Georges put remettre au supérieur les cinq devoirs nécessaires pour sa candidature académique. S’il n’y avait pas d’anicroche, la noble compagnie lui ouvrirait ses portes au début de février. Le résultat des élections était publié au réfectoire, le premier dimanche du mois — Georges n’avait vu cette cérémonie qu’une fois depuis qu’il était ici. Rien de plus glorieux : l’élu, applaudi de tout le collège, se levait et s’inclinait en remerciement. Février s’annonçait plein de merveilles : l’enfant serait descendu de sa tribune et c’est pour se présenter à lui dans les formes que Georges allait être académicien. L’académie de Saint-Claude n’était plus l’antichambre de l’Académie française, elle n’avait été fondée qu’afin d’attirer sur quelqu’un l’attention d’un enfant.

En redescendant de chez le supérieur, Georges passa par la cour intérieure, au lieu de suivre les couloirs. Il s’approcha de l’étude des petits, dont les fenêtres faisaient une tache claire dans la nuit.

La buée du poêle couvrait les vitres, mais laissait distinguer au moins les visages les plus rapprochés. On pouvait voir sans être vu. À côté de la deuxième fenêtre, le frère de Maurice écrivait. Comme il se tenait bien ! On eût dit qu’il posait devant un peintre ; et, en même temps, il était tout naturel. Sa jambe brillante s’écartait dans l’allée, hors du pupitre. Interrompant son travail, il mordilla son porte-plume et leva la tête pour réfléchir : l’inspiration ne venait pas. Doucement, il se tourna vers la fenêtre. Ses yeux se fixèrent, sans le savoir, sur ceux de Georges.

Ce dernier, de retour en étude, voulut exprimer littérairement sa joie. C’était lui qui était inspiré. Il songea à son « Portrait d’ami », le portrait raté : l’occasion était bonne de le refaire. Cette fois, il décrirait vraiment « l’ami de son cœur ». Il utilisa, par discrétion envers Lucien, l’écriture abrégée dont il griffonnait ses brouillons, et qui était indéchiffrable pour tout autre que lui. Il ne fut pas mécontent de son travail. Le « Portrait d’ami » était devenu le portrait de l’Amour de Thespies en personne. Voilà le seul devoir qui eût mérité les honneurs académiques.

Tout cela allait bel et bien, mais à quoi aboutissait-on ? La division opposait ses barrières. Le mot de « division » aussi, Georges le comprenait à présent. Quand même cet enfant et lui passeraient l’éternité face à face dans la chapelle, ils n’arriveraient jamais à lier connaissance. Georges avait cherché à se consoler en pensant à l’année prochaine, qui les réunirait chez les grands, mais cette éventualité était bien lointaine. D’ailleurs, qui pouvait savoir s’ils reviendraient l’un et l’autre à Saint-Claude ? (Une raison quelconque les en empêcherait peut-être — à la rentrée de janvier, certains de leurs camarades n’avaient pas reparu.) Et maintenant qu’ils se trouvaient ensemble, ils n’arriveraient donc pas à échanger deux mots ! Les obstacles n’étaient rien, pas plus que la vitre de l’étude ou les dalles du chœur, mais ils étaient infranchissables. Non moins que le matin où il avait cru que l’enfant désirait être prêtre, Georges se reprenait à douter. Il fut tenté de se confier à Lucien, mais y renonça : ses peines n’étaient pas de celles qui se partagent, et d’ailleurs, n’aurait-il pas plus de mérite à trouver seul le remède ?

Il voulut avoir tout essayé. Imaginant possible une rencontre fortuite, il se mit, durant les études, à visiter ses professeurs à tour de rôle. Il allait emprunter des livres qu’il ne lisait pas, demander des explications qui ne lui importaient guère. Il flattait la manie du vieux professeur d’histoire et d’instruction religieuse, en prétendant s’initier à l’élevage des vers à soie. Il entendait à ce sujet les opinions de M. de Quatrefages, que le père aimait citer, et affectait aussi une passion pour les souris blanches.

Mais surtout, il s’inventait des scrupules de conscience, afin d’avoir libre accès auprès du père Lauzon — sans doute le petit Motier se rendait-il familièrement chez celui-ci. Avant comme après ces visites, Georges attendait dans le couloir du premier étage, feignant d’admirer les photographies collectives, encadrées sur la muraille avec mention de leur date : la plus récente remontait à trois ans, et l’enfant n’y figurait pas.

Pendant la récréation où se donnaient les divers soins à l’infirmerie, il ne manquait pas de s’y rendre sous divers prétextes. Il pensait aux engelures qu’il avait traitées en compagnie de Lucien. Il lui en voulait presque d’avoir épuisé sa chance du côté des maladies.

Enfin, ce jour arriva où l’enfant resta en bas de la chapelle, et la joie de Georges fut si grande qu’il oublia tous ses chagrins. Premier février : saint Ignace. Saint Ignace avait remplacé saint Julien pour cette entrée en matière. Georges se rappelait le refrain d’une chanson ancienne : Le mariage démocratique ou Les noces de la fille du président Fallières, chanson dénichée par ses cousines, qu’amusaient les noms prêtés aux invités de ces noces, parmi lesquels ceux-ci :

Le grand-père Ignace,

Le cousin Pancrace,

L’oncle Célestin.

« Dans deux générations, avait dit Georges à Liliane, ton nom à toi fera un effet aussi comique. »

Naturellement, saint Ignace était vêtu de rouge.

L’enfant était toujours aussi sérieux, lisant ses prières, contemplant l’autel, semblant avoir fait vœu de ne jamais regarder celui qui le regardait sans cesse. Comme le matin du départ de Noël, il n’y eut que Lucien entre eux à la communion. Mais, là encore, aucun moyen de franchir l’obstacle. Après s’être refusé à solliciter les conseils dudit Lucien, Georges se refusait à solliciter sa complaisance. Et c’était, là encore, par goût du secret autant que par amour-propre.

Le lendemain jeudi, le supérieur annonça à M. et Mme de Sarre, venus pour la sortie du mois, que leur fils était élu académicien. Georges fut content. L’enfant avait beau s’obstiner à ne pas le regarder à la chapelle, il serait bien obligé de le regarder au réfectoire, quand on le proclamerait académicien.

Dimanche. La couleur verte des ornements sacrés, tous ces dimanches qui suivaient l’Épiphanie, ne pouvait avoir été trompeuse : l’espoir prenait corps aujourd’hui.

Georges, dont le nom venait de retentir, se leva pour saluer. Il se tourna vers le supérieur ; mais, en même temps, il posa les yeux sur celui à qui il faisait hommage de son triomphe. Et le soir de ce grand jour, c’est encore à lui qu’il pensait, en se rendant avec ses nouveaux collègues à sa première séance académique. Il le mettait au-dessus de toutes les gloires, mais il aurait souhaité lui voir connaître celle-là. Il comprenait que Marc n’y fût pas demeuré insensible.

Les académiciens traversèrent dignement la cour intérieure et montèrent aussi dignement le grand escalier. Mais ce fut une bousculade à la porte de l’antichambre : chacun de ces messieurs voulait s’emparer d’un fauteuil. En effet, ils étaient quinze pour huit sièges, et ces sièges, bien que très durs, représentaient un avantage, faute duquel il ne restait que la banquette.

À l’écart, les trois philosophes observaient dédaigneusement cette compétition. Lorsque tout leur monde fut pourvu, ils frappèrent à la porte de M. le supérieur, et entrèrent paisiblement, comme chez eux. Ils avaient le privilège des trois fauteuils vacants dans le bureau, et qui étaient à ressorts. Leurs collègues les suivaient, portant les uns des fauteuils, les autres la banquette.

À genoux, on récita une dizaine de chapelet, puis on se remit sur pied, et le supérieur confirma Georges dans son élection en lui délivrant son diplôme. C’était une feuille de bristol ornée de médaillons représentant les grands hommes du siècle de Louis XIV. L’emblème du roi-soleil rayonnait sur le nom de l’académicien. Le supérieur dit quelques mots en guise de discours de réception. Il ne manqua pas de citer les deux anciens élèves dont s’enorgueillissait le collège, et qui avaient été académiciens de Saint-Claude, avant d’entrer à l’Institut.

On s’assit. Georges n’était pas fort à l’aise sur sa banquette. Il espérait qu’au Palais Mazarin, le fauteuil d’Anatole France serait plus confortable.

Le supérieur lut un sonnet dont il était l’auteur, La fermière. À cet énoncé, plusieurs académiciens s’étaient regardés en souriant malignement. Georges savait déjà que le supérieur composait des sonnets pendant les vacances, et qu’il les lisait dans les séances de l’académie. La fermière se terminait ainsi :

Quand tu rentres, le soir, du champ ou de l’étable,

L’odeur de tes vertus embaume la maison.

Un académicien parla ensuite de la duchesse de Montausier. On n’avait fait qu’un saut, de l’étable à l’Hôtel de Rambouillet. Puis on en vint à Bossuet, dont la seconde partie de ces réunions constituait l’apanage.

Quelqu’un commença la lecture de l’Oraison funèbre de Nicolas Cornet, grand-maître du collège de Navarre. Le supérieur s’était élevé contre cette théorie que le texte n’en fût pas authentique : il y trouvait des beautés singulières, qu’on se devait de réhabiliter. Sans doute aussi était-il heureux qu’un supérieur de collège, ennobli du titre de grand-maître, eût inspiré l’éloquence de l’Aigle de Meaux, et croyait-il que cela toucherait également des collégiens.

Il s’était carré dans son fauteuil, mais promenait sur les autres un regard vigilant. Il avait croisé les jambes, montrant ses grosses chaussettes. Sa main jouait avec un coupe-papier de cuivre, ciselé dans un éclat d’obus, et où était gravé : « Dieu et la France. » De temps en temps, il en frappait le bras du fauteuil pour arrêter le lecteur : il soulignait une expression, commentait une pensée, et concluait chaque fois par cette phrase : « N’est-ce pas, messieurs ? » Tout le monde hochait la tête en signe d’approbation.

Par réaction contre l’oraison funèbre, Georges pensait aux vers des Caresses, que Maurice lui avait donnés à lire et qui ne lui paraissaient pas de très bon goût :

L’amour qu’il me faut, l’amour qui me cuit…

Pourtant, Richepin avait été de l’Académie française, comme Bossuet. Dans leur studieuse jeunesse, n’avaient-ils pas été de quelque académie de Saint-Claude ?

Le lendemain, à la messe, l’enfant jeta un coup d’œil : il avait reconnu, évidemment, le héros de la veille. Il savait son nom, et même son prénom, puisque la proclamation académique n’omettait rien ; et si, par chance, il s’appelait Georges, peut-être qu’il faisait, lui aussi, le rapprochement de leurs prénoms. Mais, en face de lui, Georges se disait bien autre chose : c’est que, tout à l’heure, à la communion, se ferait un rapprochement plus intéressant, celui de leurs personnes. Lucien, qui se délestait de ses bonnes œuvres, avait dû provisoirement montrer un peu de zèle en manière de compensation : il avait demandé à répondre la messe toute une semaine, et on venait de lui faire commencer son service aujourd’hui. Grâce à son absence, ses deux voisins de sainte table deviendraient voisins immédiats.

Georges s’abandonna au charme dont le remplissait cette perspective. Il comptait obtenir enfin un avantage positif. Il ne savait encore par quel moyen, mais il savait qu’il ne laisserait pas échapper cette occasion unique. Deux destinées allaient dépendre de ce que serait un bref moment pendant quelques matins.

Pris de court cette fois, Georges se rendit à la communion sans avoir rien préparé. D’ailleurs, l’enfant était resté trop recueilli pour s’apercevoir, sans doute, qu’il y eût du nouveau.

Le jour suivant, Georges avait espéré se signaler à son attention en s’inondant les cheveux de lavande, mais que faisait la lavande à un enfant qui communiait de tout son cœur ? C’est ce dernier qui était dans le vrai, en ne pouvant supposer qu’on osât se servir, à des fins suspectes, d’un pareil lieu et de pareils instants. Georges lui-même avait eu quelque mal à s’endurcir sur ces scrupules. « Mais, se dit-il, qui veut la fin veut les moyens. » Ce n’était pas sa faute : il n’y avait que ce moyen-là. Néanmoins, il se demandait si l’enfant raisonnerait comme lui, et il craignait de scandaliser au lieu de séduire. Maintenant, il attendait chaque communion avec anxiété. De nouveau, le plaisir espéré s’était changé en tourment.

Le mercredi, Georges avait frôlé le coude de l’enfant en soulevant la nappe, et recommencé le lendemain d’une façon plus caractérisée. Il se sentait vexé que l’on continuât d’ignorer sa présence.

Le vendredi — c’était le 10 février, il nota le jour — il s’était promis d’avoir raison de tant de gravité. Cette sorte de résistance l’exaspérait. Il avait décidé de voir enfin qui serait victorieux. La lutte était ouverte entre l’ange gardien et l’Amour de Thespies.

Avant la communion, il contemplait, avec une tendresse ironique, cet enfant absorbé par ses patenôtres et ne perdant pas une syllabe de la messe de sainte Scholastique, vierge. Ah ! on allait l’asticoter, le jeune écolier vierge ! Puisqu’il avait toujours l’air de tenir son agneau, on le lui ferait lâcher d’un bon coup.

Georges pressa fortement de son bras l’enfant qui venait de s’agenouiller à côté de lui. Il s’était cru plein de sang-froid et fut effrayé de s’être permis ce geste, qu’il avait imaginé moins troublant. Celui des matins précédents était peu de chose, l’insistance de celui-ci le rendait presque sacrilège. Il tardait à Georges d’avoir regagné son banc pour se mettre le visage entre les mains, suivant le rite du respect, et observer entre ses doigts. L’enfant était sans doute rouge de confusion.

Comment ! il était en prières ! C’était donc un pur esprit ! On ne pouvait émouvoir que des êtres de chair. Le sacrilège avait fait long feu. Mais avant que Georges eût réfléchi davantage sur cet événement, il vit l’enfant se découvrir les yeux et le regarder. Ce regard marquait l’étonnement — et un étonnement sans bienveillance. On s’était mépris manifestement sur la démonstration de tantôt : on jugeait M. de Sarre assez mal élevé. Bien que déçu, Georges se réjouit que la réaction n’eût pas été plus profonde. Cela le libérait.

Samedi : dans deux jours, le retour de Lucien aurait mis fin à ces belles communions, et il n’y avait plus de temps à perdre pour dissiper toute équivoque. Rapidement, avec le bras, Georges donna plusieurs petits coups à l’enfant. Ce dernier pourrait-il encore n’y voir qu’un trait de mauvaise éducation ? Lorsqu’il fut à son banc, et avant même de se recueillir, il examina Georges d’un air intrigué. Sans doute commençait-il à soupçonner que cette plaisanterie signifiait quelque chose.

Pour la clôture, Georges avait imaginé une manifestation différente, de manière à ne plus laisser le moindre doute possible.

Pendant tout le temps qu’il resta à la sainte table, il balança son genou contre celui de l’enfant. Il avait fait l’essai de cette attitude sur sa descente de lit.

Le succès avait été complet. Aussitôt revenu à sa place, l’enfant considéra son agité vis-à-vis ; plus d’une fois, avant la fin, leurs regards se rencontrèrent. Georges songeait à lui sourire, mais avait peur de ne pas recevoir de réponse. Un sourire n’excuserait pas ses procédés, si ses intentions n’étaient pas entièrement comprises. Il lui fallait d’abord se faire entendre, et le sourire viendrait tout seul sur les lèvres de l’enfant.

La grand-messe les mit définitivement aux prises. Georges, de temps en temps, lisait, par contenance, quelques lignes de l’office de la Septuagésime. On entrait, en effet, dans « le temps de la Septuagésime », comme le supérieur avait dit. Les ornements verts des autres dimanches avaient fait place aux ornements violets, signe de pénitence. Mais l’espoir, au contraire, habitait plus que jamais le cœur de Georges. Ce n’était pas pour lui que figurait le De profundis dans les textes du jour. Il eût chanté plutôt : Alleluia ! O Paian ! Evoe Bacche !

Mais qu’est-ce que l’enfant devait penser d’un garçon aussi peu respectueux des choses saintes, et qui n’avait d’égards — et d’étranges égards — que pour lui ? Quoi qu’il pensât, il en savait maintenant sur cet académicien plus que l’autre dimanche.

Georges était de nouveau premier en composition. Il s’en réjouissait. L’enfant ne pourrait qu’être assez fier d’inspirer de l’intérêt à un élève toujours aussi brillant, major de la classe de son frère et porteur d’un joli nom. Quant à lui, il fut second de son côté. Cette place représentait un grand progrès, et Georges aimait à penser que ç’avait été en composition française. Il y voyait un nouveau signe favorable, comme si les Muses devaient présider à leur commerce.

Pendant la récréation d’une heure, il n’en était pas moins angoissé ; il guettait le retour de Maurice qui était allé voir son cadet, suivant la permission qu’en donnait le règlement chaque dimanche. Jusqu’à présent, Georges avait aimé ces visites, d’où l’on semblait lui rapporter quelque chose de l’enfant. Il aurait souhaité, à l’inverse, que celle d’aujourd’hui n’eût pas lieu, se demandant si l’enfant ne parlerait pas de ses manœuvres. L’abord de Maurice lui prouva bientôt que ses craintes étaient vaines : le secret avait été gardé ; mais était-ce pudeur ou complicité ?

À la communion de ce lundi matin, Georges ne s’était plus trouvé auprès de l’enfant, qui l’avait regardé ensuite avec surprise. Pour lui donner à deviner la raison de ce changement, Georges tourna la tête vers Lucien qui était revenu. L’enfant se douterait qu’ils devaient cacher leur intrigue à ce voisin, comme lui-même l’avait cachée à son frère. En tout cas, l’expression de son visage avait été l’épreuve que l’on attendait.

Évidemment, cet enfant était déjà en coquetterie avec Georges, mais jusqu’à quel point le savait-il ? Ses regards étaient fréquents, mais encore incertains. On voyait pourtant que, malgré son affectation à suivre la messe, il était moins attentif. Georges avait relevé un autre détail qui n’était pas sans valeur : les boucles vagabondes étaient admirablement peignées aujourd’hui.

Le lendemain, à la sainte table, Georges réussit à passer devant Lucien, après l’avoir bousculé.

« Qu’est-ce qui te prend ? murmura celui-ci.

— Il faut varier un peu : Variation brillante. »

L’enfant avait dû se rendre compte que la tactique n’avait pas été sans hardiesse, et juger qu’elle était digne de récompense : de retour à son banc, il avait souri. Avec quel bonheur Georges avait accueilli ce sourire et l’avait rendu ! Il ressentait aussi quelque orgueil d’être parvenu à ses fins, d’avoir réglé savamment la gradation de cette affaire. Il éprouvait l’ivresse du triomphe, du plus cher de ses triomphes. Il lui semblait naître maintenant à la vie.

En même temps, il reprenait place en apparence dans la communauté. Désormais, il serait bien obligé de lire les offices, puisqu’il ne pouvait plus rencontrer les yeux de cet enfant sans lui sourire. Il devrait même éviter de se retrouver près de lui à la communion. À quoi bon courir le risque de se faire remarquer l’un ou l’autre, dès lors que le contact était établi ? Il leur était permis d’apaiser leur fièvre ou leur émoi : le résultat essentiel était obtenu.

La semaine s’écoulait paisiblement. Les regards de Georges, chaque matin, s’emparaient de ceux de l’enfant, une fois pour toutes, puis c’était la lecture du missel.

Il se plaisait à trouver dans la liturgie quotidienne un aliment de tendresse. Ce qui avait été un divertissement d’occasion était devenu sa règle : les choses divines étaient à présent humaines. Il faisait siennes ces paroles, dans le propre des saints de ces jours-là : « Vous avez posé sur ma tête une couronne de pierres précieuses », ou : « Dans ta splendeur et ta beauté, viens, triomphe et règne. » Il y avait aussi d’autres sentences qu’il appréciait moins : « Heureux l’homme qui craint le Seigneur ! » « La concupiscence enfante le péché, et le péché, lorsqu’il est consommé, engendre la mort. » L’enfant qui lisait ces textes, les voyait-il sous le même aspect, et par lesquels était-il le plus touché ?

Dimanche de la Sexagésime. Georges, en allant à la chapelle, se répétait, comme un exercice de diction, le nom de ce dimanche, que le supérieur avait écorché deux ou trois fois pendant son discours matutinal.

En l’honneur de la Sexagésime, l’enfant avait mis une cravate rouge qui paraissait toute neuve. Il devait avoir noté que Georges, le dimanche, en portait une pareille, avec son uniforme bleu. Mais il ignorait, sans doute, qu’il arborait la couleur de l’amour. Quelques instants avant la communion, il ferma son livre et regarda Georges gravement — attendait-il cette minute ?

À la sainte table, il passa lestement derrière Lucien, qui fut ainsi écarté, comme mardi, et son coude s’avança à la rencontre de Georges, Le voile blanc trembla légèrement sur leurs mains qui le soutenaient.

Georges s’en voulait de gâter par une réflexion les délices qui le ravissaient : ne s’agissait-il pas d’une gaminerie ? C’est probablement l’hypothèse que Lucien retenait pour son propre compte, puisqu’il n’avait fait aucune remarque sur ce nouvel incident.

L’enfant était troisième à la composition d’histoire, et Georges avait été second. Ils étaient descendus d’un cran, chacun dans sa classe.

Georges pensait à la série qui allait suivre (géographie, mathématiques, sciences naturelles) et qui continuerait de le faire glisser sur la pente — il était difficile de copier, dans ces occasions-là. Quelle chance, du moins, qu’au moment où il avait eu besoin de prestige, l’ordre des compositions eût été en sa faveur ! Maintenant, il s’en moquait : les couronnes du collège pouvaient disparaître devant la couronne de pierres précieuses.

Quand la lecture des résultats fut terminée, il se tourna vers l’enfant. Tous deux avaient eu la même pensée. Le réfectoire, désormais, connaîtrait aussi leurs sourires.

Au début de la récréation d’une heure, Lucien venait de se rendre au piano, et Georges suivait des yeux Maurice qui partait pour sa visite habituelle, lorsqu’il se crut le jouet d’une illusion, en voyant arriver son frère.

Maurice ne parut pas moins étonné ; il n’était certainement pas habitué à ce qu’on lui témoignât tant d’empressement. Il emmena le petit dans un coin de la cour et lui donna à lire une lettre ; mais, souvent, celui-ci levait la tête, comme à la chapelle, semblant chercher quelqu’un. Enfin, il aperçut Georges, mais ne lui sourit pas.

Georges n’osait approcher. Il avait été arrêté par un regard si sérieux, mais quand ce regard, avec le même sérieux, se fut de nouveau posé sur lui, il en comprit la signification : l’enfant était venu pour lui seul, et cette démarche, qui aggravait celle de ce matin, lui confirmait sa conquête.

Voilà que Maurice s’impatientait et faisait mine de reprendre la lettre : le frérot n’en finissait pas de lire ; peut-être n’avait-il rien lu et se disait-il anxieusement : « Est-ce qu’il ne viendra jamais, l’autre ? Ce qu’il doit faire est pourtant moins difficile que ce que j’ai fait. »

Georges, saisissant la balle que Lucien lui avait laissée, la lança dans la direction qu’il fallait et courut la chercher. Maurice l’attrapa et allait la lui renvoyer, mais l’enfant la fit tomber d’un geste prompt. Cette fausse espièglerie répondit au stratagème de Georges, qui put ainsi ramasser la balle tout près d’eux.

« C’est ton frère ? demanda-t-il à Maurice, en désignant l’enfant.

— Quoi ! vous ne vous connaissez pas, et vous avez la même cravate ? »

Ils rougirent l’un et l’autre : la couleur de leurs cravates avait passé sur leurs joues.

Maurice, prenant un air pompeux, dit à Georges :

« Je te présente le petit Alexandre, qui deviendra grand, élève de cinquième, âgé de douze ans et demi, congréganiste de la Très Sainte Vierge, et aujourd’hui troisième en histoire, pour faire honte à son aîné.

« Et à toi, dit-il à l’enfant, je te présente l’héritier présomptif du marquisat de Sarre et autres territoires, académicien diplômé et collectionneur ordinaire des premières places. »

Ils se mirent à rire. Georges serra la main de l’enfant. Il était troublé de toucher ces doigts minces. Il gravait dans son cœur ce visage, caressé déjà par tant de regards, par tant de pensées. Le soleil de février enveloppait l’enfant de rayons frileux. Les yeux, que Georges voyait si bien à présent, étaient du même or que la chevelure. Une mèche rebelle tomba sur eux, comme pour les voiler ; l’enfant la rejeta en arrière, d’un aimable mouvement de tête. Était-ce à dessein de parfaire sa beauté qu’il venait d’aviver l’éclat de ses lèvres avec le bout de sa langue ?

Georges ne se sentit pas l’audace de lui adresser la parole. Se tournant vers Maurice, il dit, faute de trouver quelque chose de spirituel :

« Tu méritais sûrement une meilleure place en histoire. »

L’enfant, dont les yeux rieurs brillaient dans le soleil, regarda son frère, et sa voix légère fit entendre ces mots :

« Il est gentil de te dire ça. »

Durant la promenade, Georges fut extrêmement gai. Il aurait voulu embrasser Lucien. Il demanda des détails piquants sur les grandes vacances avec André ; mais Lucien, de nouveau réticent, prétendit que la lettre de Noël en avait assez raconté. On voyait qu’il tenait à éviter des évocations de cet ordre. Il prenait amicalement ses précautions. Georges avait envie de lui dire qu’il pouvait désormais être tranquille. Ce n’est pas pour lui-même qu’il aurait été embrassé.

Le sonnet du dimanche était intitulé : Le rossignol.

Dans le calme serein de la nuit argentée…

Pendant l’oraison funèbre de Nicolas Cornet, dont se poursuivit la lecture, le supérieur trouva que le lecteur manquait de nerf.

« Allons, monsieur Un Tel, dit-il, mettez un peu de vie dans votre lecture. »

Bientôt, il n’y tint plus. Saisissant le livre, il déclama le texte lui-même, comme s’il allait s’envoler, avec l’Aigle de Meaux, par la fenêtre.

Aujourd’hui, mieux encore que la première fois, Georges eût aimé voir l’enfant dans cette assemblée. Mais c’était afin de rendre, par sa présence, cette assemblée supportable. Sans lui, l’académie n’était qu’une pauvre farce, dont les lauriers dérisoires n’auraient eu de grâce que sur son front. Peut-être, d’ailleurs, qu’il les méritait. Il avait été second en composition française, et sa classe, la dernière à pouvoir être représentée dans ce cénacle, y comptait actuellement un seul élève. Le petit Motier n’était-il pas un candidat tout désigné ? On ferait campagne en sa faveur, on découvrirait mille beautés dans chacun de ses cinq devoirs. Georges serait entré à l’académie non seulement pour lui plaire, mais pour lui permettre d’y entrer. À cette idée, il se consolait de s’être encore laissé souffler un fauteuil. Il se disait même que, si Alexandre devenait son collègue, tous deux choisiraient la banquette, où ils seraient côte à côte.

Après la réunion, Georges se sépara de ses camarades, et longea l’étude des petits. Il s’arrêta un instant devant la fenêtre qu’il connaissait bien, et regarda l’enfant qui travaillait. Cette fois, il ne s’agissait pas de l’image d’un rêve, mais d’une réalité : celui qui était là, plus beau que tous, était son ami.

En attendant de faire un académicien, Georges décidait de se faire congréganiste : c’était moins difficile. Comment n’avait-il pas songé que le jeune Motier devait être un enfant de Marie, par égard envers le directeur ? Il avait fallu que Maurice le lui apprît. La séance de la congrégation suivait celle de l’académie. Quand Georges vit Lucien prêt à partir pour la chapelle :

« Tu sais, lui dit-il, je crois que, dimanche prochain, je t’emboîterai le pas. Lauzon recommence ses persécutions afin que je sois des vôtres, et je sens que mon prix d’instruction religieuse est en danger. »

Ne sachant à quoi employer cette dernière demi-heure d’étude, il prit son Virgile et prépara la traduction de demain. C’était le dénouement de l’épisode de Nisus et Euryale, qui ne l’avait jamais beaucoup captivé. Tout en traduisant, il se souvint des premiers vers, où il est question de la beauté du jeune Euryale, et les traits de l’enfant qu’il aimait vinrent éclairer le texte antique.

Le sort de ces deux héros unis par l’amitié, l’exalta. Rien ne lui parut plus merveilleux que de mourir comme Nisus sur la poitrine d’Euryale. Son émotion l’étonna. Il n’aurait jamais cru avoir envie de pleurer en traduisant du latin.

Au coucher, Georges avait dit que, fatigué par la promenade, il s’endormirait certainement avant que le surveillant fût parti. Il ne voulait pas terminer dans les bavardages ordinaires une aussi extraordinaire journée. Il lui tardait d’être seul avec lui-même, avec cet enfant qui était devenu soudain un autre lui-même. Tout cet après-midi, la vision enchantée avait été le fond du tableau. Dans le silence du dortoir, elle passait au premier plan et pouvait librement se contempler.

Georges revivait les minutes qui avaient été sa récompense. Il sentait encore le petit coude contre le sien, la petite main dans la sienne ; il lisait le regard, enfin si proche ; il connaissait enfin le son de la voix ; il se répétait les mots : « Il est gentil de te dire ça. » Surtout, il savait enfin un prénom où son esprit pût se complaire, et ce prénom semblait fait exprès pour rattacher l’enfant à son domaine et le lui amener du fond de sa vie, comme du fond de la légende.

C’était la digne conclusion de tant de miracles. Il y avait la monnaie d’Alexandre dans le médaillier de la maison, et elle en était la plus belle : elle avait inspiré le devoir de Georges sur la Grèce. Il y avait, dans l’Histoire de l’Antiquité, la phrase enchanteresse : « Alexandre, fils de Philippe, était célèbre par sa beauté… » Fils de Philippe ? Fils d’un docteur ? Alexandre était fils de Jupiter, l’oracle l’avait dit.

Georges ne regrettait pas que le prénom de l’enfant fût différent du sien, car il l’estimait plus beau. Il préférait même le nom de Motier à celui de Sarre ; mais il n’était pas fâché que Maurice eût fait entendre sa qualité. Cela l’aurait un peu relevé aux yeux de quelqu’un qui l’avait autrement ébloui et devant qui il s’était trouvé confus.

Ce soir, il venait annoncer au père Lauzon son intention, à présent bien mûrie, d’être congréganiste. Le bon père eut un sourire victorieux, et lui prit la main avec tendresse :

« Je me félicite pour vous de cette décision, dit-il : elle vous permettra de goûter un grand bonheur. Certes, j’estimais depuis longtemps que votre place était parmi nous, mais je ne pouvais que m’incliner devant vos raisons d’attendre, raisons respectables, quoique trop scrupuleuses, à mon gré. J’attendais donc, moi aussi, mais il n’était pas question de moi, et j’aurais été inquiet si la sainte Vierge avait attendu davantage. On ne peut être un bon élève ou le rester qu’en étant enfant de Marie. C’est, à la fois, le vrai couronnement de la piété et le meilleur moyen d’assurer les résultats du travail. Rappelez-vous ce pauvre Blajan qui, malgré sa ferveur, n’avait jamais consenti à entrer dans la congrégation. Eh bien, il est tombé malade et perd une année d’études.

« Je me garderai de porter un jugement téméraire en disant qu’il a été puni de cette provocation, mais j’admire la coïncidence. C’est comme cet autre fait qu’il vous est loisible de constater : par le temps le plus couvert, le soleil ne manque jamais de briller le samedi, ne fût-ce qu’un instant. Or, ce jour-là est consacré à la sainte Vierge, n’est-il pas vrai ? Là aussi, il serait puéril, voire imprudent, de conclure, puisque la cause est infiniment au-dessus de l’effet, mais c’est encore une coïncidence, et je me borne également à l’admirer. »

Georges demanda s’il pourrait assister à la réunion de dimanche prochain, à la chapelle.

« Puisque vous êtes si zélé, répondit le père, je prends sur moi de vous dispenser de la période d’observation : vous viendrez donc dès ce dimanche. Vous n’ignorez pas que l’on est reçu d’abord sans cérémonie, en qualité d’aspirant, et ensuite, à titre définitif et dans les formes, seulement au bout de trois mois. Je réduirai de même, en votre faveur, ce dernier délai. »

Il consulta le calendrier qui était sur la table.

« C’est aujourd’hui le 20 février. Par conséquent, les statuts reporteraient votre admission au dimanche 21 mai. Or, vous devez tenir à ce qu’elle ait lieu, je le devine, pour le mois consacré à Celle dont vous voulez être l’enfant. Je vous recevrai donc officiellement le dimanche 30 avril, à l’ouverture du mois de Marie. »

Il ajouta :

« Je ne doute pas, bien entendu, que vous n’ayez à cœur de ne pas décevoir tant de confiance. Songez que j’abrège votre épreuve de plus de quinze jours. Je ne l’ai jamais fait, et je vous prie de n’en rien dire, afin de ne pas créer de jalousies. »

Le père se leva et prit dans sa bibliothèque deux opuscules qu’il tendit à Georges.

« Ceci, dit-il, est le Manuel des enfants de Marie et se passe de commentaire ; et cela, un petit traité dont je suis l’auteur, et qui a remporté un prix, en 1911, à Rouen, devant l’Académie des Palinods. C’était sur ce sujet de concours : « La Très Sainte Vierge, considérée avant tout, mais non exclusivement, dans son Immaculée Conception. » Sans amour-propre de ma part, je suis sûr que l’académicien que vous êtes en fera doublement son profit. Vous savez d’ailleurs que la reine du ciel est également la reine de l’esprit. Déjà, chez ces anciens que vous aimez, Virgile avait prophétiquement parlé d’elle, dans l’églogue à Pollion… Jam redit et Virgo… »

Maintenant, le père compulsait des copies.

« Oui, dit-il, je voulais m’en assurer : votre dernier devoir de mathématiques est très bon. Au reste depuis janvier, vos progrès me frappent. Ne vous surprennent-ils pas un peu vous-même ? Pensez à ce que je vous ai dit. »

Georges était ravi : les choses se déroulaient à souhait, et les êtres devenaient ses instruments. Sa chance ne lui avait rien coûté, que d’attendre, comme le père Lauzon. Tout semblait le conduire désormais au même but caché.

Arrivé sur le palier, il vit Alexandre monter vers lui quatre à quatre. Cette rencontre, espérée en vain depuis tant de semaines, lui parut naturelle. Les sourires de la destinée ne l’étonnaient plus.

« Où cours-tu si vite ? dit-il à l’enfant.

— Chez le père Lauzon.

— Je viens justement de chez lui, mais, si je ne te dérange pas, je referai le chemin avec toi. »

Ils allèrent ensemble. Georges se disait : « Pourvu que nous ne tombions pas sur quelque professeur ! » Seuls les anciens élèves, dont les images tapissaient le couloir, les regardaient passer. Georges dit en les montrant : « Je suis fier qu’ils me voient aujourd’hui. » Il songeait à apprendre à l’enfant qu’il venait, à cause de lui, de se faire recevoir à la congrégation, mais il lui avait déjà fait un compliment au sujet des anciens élèves ; il ne fallait pas exagérer.

Lorsqu’ils furent près de la chambre du père, il tendit la main à Alexandre et lui dit au revoir. Puis, les yeux baissés, il ajouta doucement ce que tous deux savaient bien :

« Nous sommes amis, n’est-ce pas ?

— Oui », répondit l’enfant dans un murmure.

Revenu en étude, Georges se reprocha d’avoir été trop sentimental et de n’avoir pas été assez pratique. L’entrevue avait été aussi charmante que celle de dimanche, mais elle n’avait pas beaucoup avancé les affaires. Alexandre était venu une fois dans la cour de récréation, mais ne reviendrait peut-être jamais plus. Georges l’avait rencontré aujourd’hui, mais ne le rencontrerait peut-être jamais plus.

Il aurait dû profiter d’une telle occasion, en convenant d’un rendez-vous, ou au moins d’une correspondance. L’idée d’un rendez-vous l’effrayait un peu, mais l’autre lui parut intéressante : il enverrait un billet.

Il pensait à ces messages clandestins qui, en étude, circulaient de main en main jusqu’au destinataire. Il n’aurait voulu confier celui-là à personne, et ne voyait que la congrégation pour le remettre lui-même à Alexandre. Mais cela dépendrait de leurs places respectives, et qui plus est, dimanche était bien loin. En fait, leur seul rendez-vous certain restait la sainte table, aux dépens de Lucien. L’enfant, qui avait admis le coude à coude, admettrait-il aussi facilement le billet ? Le risque même enflamma Georges. Il allait voir de quelle étoffe était ce petit-là. Le moment était venu de briser la vitre, de franchir les dalles.

Toute la journée du lendemain, il rêva à ce que serait son message. Les devoirs lui parurent bien simples, en comparaison. D’abord écrirait-il « Alexandre », ou un diminutif, comme « Alex » ? Ne serait-il pas ridicule de l’appeler : « Mon cher petit » ou « Mon Bien-Aimé » ? Cela lui remit en mémoire la poésie du Bien-Aimé. Pendant l’étude du soir, il s’amusa, sur une page de son cahier de brouillon, à entremêler son nom avec celui d’Alexandre. Il tournait beaucoup de phrases dans son esprit.

Il s’était juré présomptueusement que ce serait pour le lendemain. Et le surlendemain encore, l’étude du soir allait finir, qu’il n’avait rien écrit. Bientôt le supérieur serait là, avec sa lecture spirituelle. Georges n’hésita plus ; il prit une feuille et traça machinalement :

Mon Bien-Aimé, je t’ai cherché

Depuis l’aurore… etc.

Il était assez honteux de se servir encore de ce poème, qui avait déjà servi pour Lucien, mais l’enfant n’était-il pas le vrai Bien-Aimé ? Lucien ne l’avait jamais été sérieusement. Il était, par rapport à Alexandre, ce que Lucius Vérus était par rapport à l’autre Alexandre.

Georges signa de son nom. Il ne l’avait pas fait dans le carnet de Lucien, plutôt par respect des Lettres que par toute autre considération. Maintenant, cette signature lui semblait un acte de courage qui rachetait la supercherie. Nul doute qu’en cas de surprise, cela ne le fît mettre à la porte, même si Edmond Rostand était plus connu du supérieur que le baron de Fersen. Tant pis : il jouait son va-tout.

Avant la communion, il avait montré à l’enfant, entre ses doigts croisés, le billet qu’il lui destinait, et Alexandre n’avait marqué aucun étonnement. Georges lui glissa le message après avoir pris la place de leur voisin.

Il appréhendait une observation de Lucien sur ces tours de passe-passe qui se répétaient un peu trop souvent, mais celui-ci semblait affecter de ne pas y prendre garde. Georges souhaitait néanmoins que l’enfant eût la prudence de laisser écouler quelques jours avant de lui répondre. Il se félicita d’avoir été deviné.

Mais le dimanche matin, dès l’arrivée à la chapelle, Alexandre sourit d’un air prometteur et, peu après, posa un instant, sur sa cravate rouge, un carré de papier blanc. Tout alla fort bien.

Georges aurait ouvert le billet dans son missel, s’il n’avait craint d’être aperçu du sieur Rouvère. Aussitôt en étude, il prit le plus gros de ses livres — son Virgile — et, à l’intérieur, déplia discrètement le petit feuillet. L’écriture était fine et minutieuse. Une guirlande de fleurs joliment dessinées entourait ce texte :

Georges,

Merci pour vos vers charmants.

Je pense à vous tout le temps.

Je travaille bien pour ne pas redoubler la cinquième.

Ainsi nous serions ensemble l’année prochaine.

Ce serait très beau, puisque vous m’aimez

Et que je vous aime.

Après la signature, on voyait ce post-scriptum : Ne rien dire à Maurice. Puis, cette parenthèse : (Il y a une rime qui ne rime pas.)

Georges contempla une dernière fois le dessin, les plis du papier, l’encre bleue. Comme s’il soufflait un grain de poussière, il s’inclina et baisa le billet. L’ayant replié avec soin, il le mit dans son portefeuille, face à face avec l’image de l’Amour de Thespies.

Suivant l’usage, il écrivit ensuite à ses parents. Il ne se souvenait pas de leur avoir jamais adressé une lettre aussi affectueuse. Alors qu’il commençait d’habitude : « Cher papa et chère maman », il écrivit : « Bien cher petit papa et bien chère petite maman. » Il y eut des phrases poétiques sur les premiers rayons de soleil qui éclairaient l’étude, et sur le chant d’un coq que l’on entendait au loin. Il parla aussi, comme d’un triomphe assuré, de la composition de mathématiques faite cette semaine et dont les résultats seraient publiés aujourd’hui. Pourtant, il s’attendait que sa place fût des plus mauvaises, puisqu’il avait été réduit à ses propres forces — il se demandait même si le père Lauzon ne le soupçonnerait pas d’avoir déplu à la Sainte Vierge. Enfin, dépassant la mesure ordinaire, il envoya « un million de baisers ».

Sans le savoir, il ne s’était pas trompé au sujet de la composition : il fut tout étonné, à midi, de s’entendre nommer le huitième. Peut-être le père Lauzon avait-il tenu à lui confirmer que l’on faisait mieux ses problèmes en devenant congréganiste. Dans ce cas, c’est une place que Georges devait à Alexandre, puisque c’est pour lui qu’il était entré à la congrégation. D’ailleurs, il était heureux de lui céder le pas aujourd’hui : l’enfant était cinquième.

À l’académie, Georges put avoir un fauteuil, mais n’en trouva pas moins la séance d’une longueur désespérante. Il donnait au diable tout le programme : et le sonnet du supérieur, et la conversion de Pascal, et le grand-maître du collège de Navarre. Il ne songeait qu’à une chose : l’heure de la congrégation. Il justifiait à merveille son titre d’aspirant.

Peu après le retour en étude, le père Lauzon était apparu sur le seuil de la porte : c’était le signal du départ pour les enfants de Marie.

Les yeux d’Alexandre s’éclairèrent d’une heureuse surprise. Mais Georges avait bien fait de ne pas compter échanger des billets à cette réunion. Les congréganistes patentés étaient à gauche de la nef, et les autres à droite. Pendant l’homélie, Georges, en se penchant, apercevait à la dérobée la silhouette d’Alexandre.

Le soir, Lucien lui dit :

« Ne t’endors pas trop vite, tout à l’heure, même si tu es fatigué par la promenade. »

Il avait eu un air malin, et Georges comprit tout de suite que son secret était découvert : il allait être question d’Alexandre. Sans doute Lucien n’avait-il pas osé aborder en plein jour ce sujet délicat. Il se sentait plus hardi pour procéder à son interrogatoire dans la pénombre, à voix basse. Georges avait cessé d’être seul ici avec l’enfant.

« Tu me fais de la peine, dit Lucien ; tu te défies de moi, comme si j’étais, non pas ton ami, mais un faux frère. Crois-tu que je n’aie pas vu que tu lisais un billet ce matin ? Il ne m’a pas été difficile, alors, de deviner le pourquoi de certains changements de place à la communion, de ton entrée à la congrégation et de quelques sourires interceptés. Non seulement tu m’as dissimulé un tas de choses, mais, par-dessus le marché, tu t’es fichu de moi avec ta Variation brillante. Ce n’est pas chic. »

Georges avait été touché par le ton avec lequel Lucien venait de lui parler. Il craignait de vifs reproches, passablement justifiés, ou des railleries mordantes, qu’il aurait eu peine à souffrir.

« Oui, mon cher Lucien, dit-il, nous sommes et nous serons toujours amis. Si je t’ai fait une grande cachotterie, ce n’est nullement par défiance, je te jure ; c’est par goût, par plaisir, un peu aussi par pudeur. Et puis, je craignais de te fâcher en te montrant que je cherchais une amitié en dehors de la tienne.

— Mais je ne t’en veux pas ! Au contraire, je suis enchanté, puisque ça te calme. »

Georges rit de ce mot, et Lucien continua :

« Tu sais bien, d’ailleurs, que j’ai également un autre ami. J’avais toujours admiré de quelle façon André s’y était pris avec moi à propos d’engelures, mais j’admire encore davantage ton audace de t’être attaqué à un garçon de l’autre division. Sans rien dire, j’observais ton manège, qui m’amusait beaucoup. Chacun son tour d’observer, mon vieux : te rappelles-tu tes remarques du début, au sujet d’André et de moi ? Mais, dis-moi, quel est le prénom du petit Motier ? »

En le prononçant, Georges éprouva un plaisir délicieux, et à mesure qu’il racontait toute l’histoire — sauf la réédition du « Bien-Aimé » — il regrettait les joies dont l’avait privé sa discrétion. Il se demanda un instant si le fait d’en parler avec Lucien n’y était pas pour quelque chose. Eh ! qu’importe ! des souvenirs étrangers pouvaient s’ajouter aux impressions d’à présent : ils n’empêchaient pas celles-ci de demeurer incomparables.

Lucien fit remarquer qu’Alexandre et André avaient la même initiale et qu’étymologiquement, ces deux prénoms se ressemblaient. Il offrit de faire passer les billets, à l’occasion.

« Si tu es poète, dit-il, tu auras de quoi t’exercer. Avec le nom d’Alexandre, on a l’Olympe entier à son service. Ce n’est plus comme avec moi, pour qui l’on se contente de copier Rostand.

— Tu aimes mieux que l’on copie Fersen », dit Georges.

Lucien se contenta de sourire. Il souhaita connaître la date, l’heure et le lieu de naissance d’Alexandre, en vue de faire dresser son horoscope aux prochaines vacances. Le thème de Georges serait également établi, et l’on verrait si les constellations les inscrivaient tous deux au nombre des amis célèbres, comme André et Lucien.

La séance solennelle de l’académie se tenait à la mi-carême. Cela paraissait à Georges assez impertinent envers une compagnie vouée principalement à la lecture d’oraisons funèbres et au culte du grand siècle. Mais il n’en avait pas moins accepté avec joie d’être un des orateurs de la journée — le 28 de ce mois de mars qui venait de commencer. Ce serait une nouvelle occasion pour lui de briller devant Alexandre. Mais aussi, de quel sujet ne l’avait-on pas affublé : « L’Hôtel de Rambouillet » ! La guirlande dessinée par Alexandre disait plus à son cœur que la guirlande de Julie.

En parcourant un ouvrage utile à son travail, il vit une photographie de la carte du Tendre. À défaut de la carte du ciel proposée par Lucien, il voulut confronter sa tendresse avec cette autre. Mlle de Scudéry serait-elle auprès de la tendresse une introduction que son frère n’était pas auprès de la littérature ? Les initiales de ce dernier, qui l’avaient fait inscrire sur la liste de Georges, ne signifiaient pas plus à cet égard que, dans les annales de l’amitié, celles d’André et d’Alexandre. Sans nul doute, Alexandre aurait éclipsé Polexandre à l’hôtel de Rambouillet. Il aurait été charmant, avec les habits d’un jeune seigneur de cette époque. Il était de tous les siècles.

La carte du Tendre ne se lisait pas facilement. Il fallait de bons yeux pour se diriger dans ce pays. Georges retrouvait là des étapes dont les noms figuraient déjà dans son itinéraire ou s’y inscrivaient d’avance : « Jolis Vers », « Billets Galants » et « Billets Doux », « Sincérité », « Grand Cœur », « Probité », « Assiduité », « Petits Soins », « Grands Services », « Sensibilité » et « Constante Amitié ».

Il pouvait revendiquer également le droit de cité dans chaque ville de « Tendre » : « Tendre-sur-Estime », « Tendre-sur-Reconnaissance » et « Tendre-sur-Inclination ». L’inclination l’avait porté vers Alexandre, l’estime avait attaché Alexandre à lui, et leur reconnaissance était réciproque, maintenant que leur tendresse l’était aussi.

Certaines places ne se rencontreraient jamais sur leur route : « Négligence », « Inégalité », « Légèreté », « Oubli », « Indifférence », « Indiscrétion », « Perfidie », « Méchanceté », « Inimitié ».

Bref, tout cela était assez fade. Il est vrai que deux autres noms étaient là pour réveiller l’imagination : « Mer Dangereuse » et « Terres Inconnues. »

Georges et Lucien ne parlaient jamais d’Alexandre dans la journée. Ce sujet était réservé à leurs entretiens nocturnes, comme la première fois où ils l’avaient abordé. Invisible, l’enfant s’asseyait entre eux sur la petite table. L’heure et le lieu lui conféraient une nouvelle séduction.

Georges, à présent, aurait souhaité qu’il ne fût plus question d’Alexandre, mais Lucien mêlait toujours à ces images celles d’André. Tour à tour, ils prônaient leurs héros, à la façon des bergers dans les chants alternés des églogues. Mais leur lyrisme était différent. Celui de Georges ne pouvait être que fort honnête et peu copieux. Lucien, à l’inverse, rassuré maintenant du côté de son voisin, se montrait plus libre encore que dans leurs premières conversations. Et Georges était gêné par ces confidences que, dernièrement, il avait voulu provoquer. Cette place où il évoquait Alexandre avait été celle d’André, l’année dernière. L’amitié dont on lui donnait les détails avec cynisme lui apprenait ce que n’était pas la sienne. Le plus souvent, il regrettait que chacun n’eût pas gardé ses propres secrets, mais parfois il enviait ceux de Lucien. Il fallait Lucien pour l’intéresser à de tels secrets. Lorsque le hasard les lui avait fait surprendre ici dans d’autres amitiés, ils ne lui avaient inspiré que du dégoût. Mais, certains jours, ce dégoût même lui paraissait un leurre. Tantôt il était épris d’idéal et de pureté, tantôt il se sentait attiré par les exemples contraires. Il se rappelait les expressions du Cantique des Cantiques : « Le jardin fermé…, la fontaine scellée. » N’était-il pas le maître de cueillir tous les fruits du jardin, et, s’il lui plaisait, de troubler l’eau limpide ?

Pendant une récréation, sous prétexte d’aller au piano, il se glissa vers la cour des petits.

Il s’arrêta à l’extrémité du couloir qui débouchait sur cette cour. Il attendit un moment, espérant qu’il apercevrait Alexandre et pourrait l’appeler. Mais l’enfant ne se montra pas, et Georges n’osa s’aventurer plus loin.

Quand il fut parti, il se trouva tout bête, comme le jour de leur rencontre dans le couloir. Cherchant à s’expliquer son manque de résolution, il se demanda si c’était la peur du surveillant qui l’avait retenu.

Il conclut qu’il ne s’inquiétait de personne, et que celui qu’il aimait devait suffire à lui faire braver n’importe quoi. C’était donc celui-là seul qui l’intimidait. Georges crut découvrir l’origine de la fausse honte dans le sentiment de l’avoir dupé par son billet. Il devait, avant de l’approcher, lui adresser autre chose qu’un texte d’emprunt.

À l’étude du soir, il écrivit — cette fois, d’une traite — les lignes suivantes, qu’il lui remettrait demain, pendant la communion :

Cher Alexandre,

Je vis, depuis dimanche, dans la douceur de ton billet. Il est toujours sur mon cœur et me rend ta présence plus complète. Le collège, c’est en effet ta présence. Ses heures ne sont réglées que pour me la donner. Tu descends du dortoir vers moi, comme l’image du matin. Midi me nourrit de toi et, le soir, tu ne parais t’éloigner que pour mieux me rejoindre. Le savais-tu ?

Au petit déjeuner, Alexandre lui sourit. Georges fut content de ce sourire.

Lucien, à la sainte table, s’effaçait maintenant avec discrétion, si besoin était. Aujourd’hui, Alexandre avait fait signe qu’il avait un billet à remettre, et ce fut à la chapelle même que Georges en prit connaissance. Il n’y avait que ces trois mots, écrits en grosses lettres : Je suis heureux.

Georges aussi fut heureux. Mais quand Lucien lui demanda le billet, il ne s’en dessaisit pas. Il s’était dérobé déjà à propos du premier.

« Ce ne sont que des bêtises, dit-il, et qui comptent pour moi seul. »